身边越来越多的熟人,年纪还没过六十,就开始频繁跑医院?有些人表面看起来挺精神,检查一做才发现,血管里已经“长满了垃圾”。

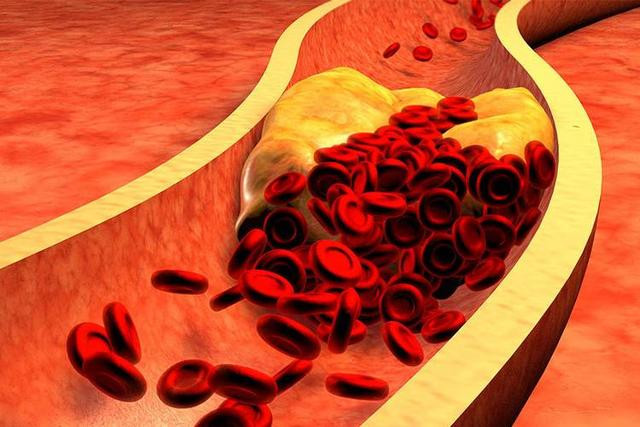

这些垃圾,不是我们平时说的脂肪,而是医生口中常提的“斑块”。

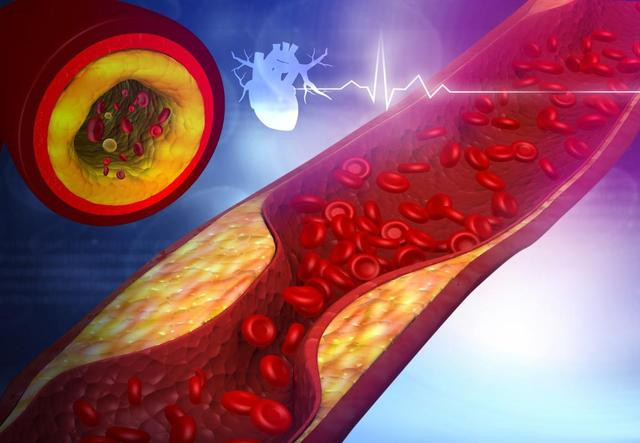

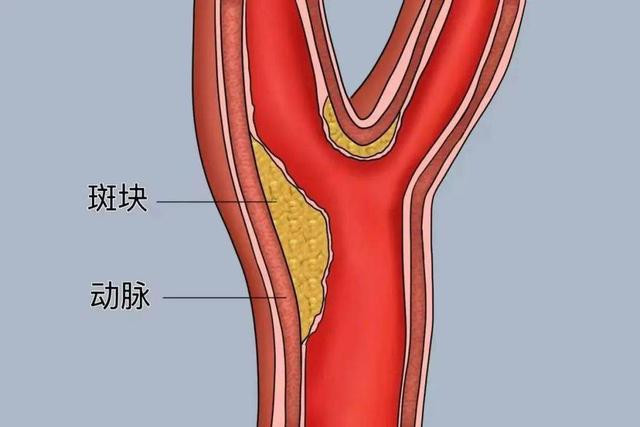

说起“斑块”,不少人第一反应是皮肤上的色斑或者老年斑。医生更关心的是血管内壁上的动脉粥样硬化斑块,这个听起来陌生的词,其实离我们很近。

它是心梗、脑梗等严重疾病的幕后黑手,而这些病往往来得突然、发作迅猛,很多人连预警都没察觉。

很多人以为自己体检没事就高枕无忧,尤其是体型看起来不胖、血压也不高,就断定自己“心血管没问题”。

但血管里的事,不看外表。就像一条老旧的水管,外头看着光亮,里面却早已锈迹斑斑。这种“锈”,就是斑块。

斑块是怎么来的?其实和我们平时的吃喝拉撒密切相关。

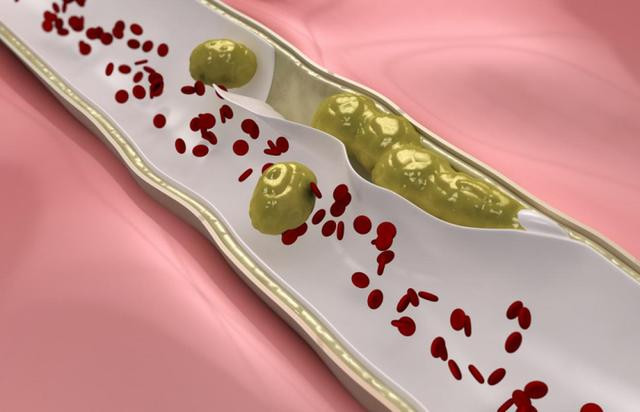

尤其是不恰当的饮食习惯、缺乏运动、长期高血脂等问题,都会让血液里的脂肪和胆固醇像灰尘一样堆积在血管壁上,时间久了,这些“灰尘”就变成了坚硬的“水泥块”——那就是动脉粥样斑块。

一旦这些斑块破裂,就像水管突然爆裂,可能引发血栓,堵住血管,轻则胸闷头晕,重则猝死。

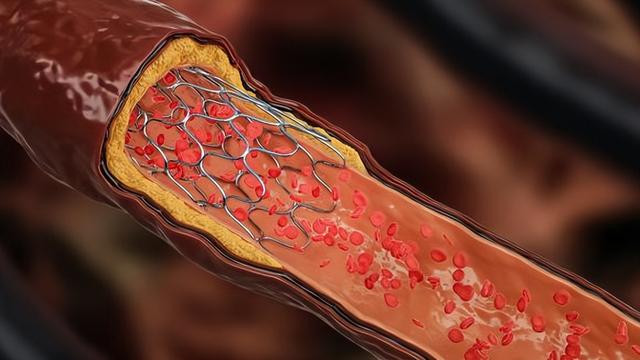

血管斑块的形成是一个缓慢而隐匿的过程,正因如此,它常被忽视。但好消息是,斑块并非不可逆。

有些人通过调整生活方式,让这些“硬块”慢慢稳定,甚至部分缩小。我曾接诊过一位58岁的患者,就是个典型例子。

这位大叔姓李,是一名退休电工,平时爱钓鱼,身体看着挺结实。他来医院是因为一次爬楼突然胸口发闷,伴有短暂头晕。

本来以为只是“上了年纪体力差”,但经过颈动脉超声检查,我们发现他右侧颈动脉有明显的粥样斑块,最窄处的血管已经被堵住了将近一半。

他听完检查结果一脸愕然:“我不抽烟不喝酒,怎么还会有斑块?”这其实是很多人常犯的误解,认为只要控制明显的生活风险因素就没事了。

但他的问题在于——长期高脂饮食、很少锻炼、睡眠不规律。这些隐藏的“慢性毒药”,才是斑块生长的温床。

李大叔一开始并不太重视,也没改变太多。直到有一次,他钓鱼时突然眼前发黑,差点掉进水里,这才意识到问题的严重性。

经过和医生的详细沟通,他开始主动改变生活方式。这些改变看似不起眼,但坚持了两年,复查时我们惊喜地发现,他颈动脉的斑块面积明显缩小,血流也比之前顺畅了不少。

他自己也说:“我现在走路不喘,头清眼亮,比退休前还轻松。”

他到底做了什么?归纳起来,不过是以下这几点,但贵在坚持。

他从每天清晨开始,坚持定时早起、规律睡眠。很多人不把睡觉当回事,但熬夜是血管健康的毒药。

我们身体在夜间修复受损的血管,如果长时间缺觉,修复就会“偷工减料”,斑块自然越积越厚。

他每天坚持清淡饮食,尤其减少了动物内脏、肥肉、油炸食品的摄入。斑块的“原材料”大多来自这些高胆固醇、高脂肪的食物。

虽然他以前一顿能吃两碗米饭配大肘子,但现在学会了粗细搭配、素多荤少,每周还特意安排两天“低脂日”。

第三,他开始尝试慢走锻炼,每天固定时间在公园绕湖走四圈,大概四五千步。别小看走路,它是最安全有效的血管“清洁工”。

特别是饭后慢走,既能帮助消化,又能避免血脂“飙车”进入血管。

他还控制了情绪波动。以前一激动就拍桌子,现在学会了深呼吸、听音乐来舒缓情绪。

血管最怕的就是情绪“坐过山车”,因为情绪激动时会导致血压飙升,斑块更容易破裂。

另一个他特别注意的是保持肠道通畅。起初听起来有些离题,但便秘其实和血管健康密切相关。大便不畅时,腹压会增高,间接影响心脑血流,让斑块更容易“不稳定”。

最后一点,也是他自觉最难的,就是戒掉了“碎嘴零食”的习惯。很多人不饿也吃点饼干、花生、腊肠这些“嘴巴寂寞”的食物,殊不知,这些小零食往往是油脂和盐分的大本营。

李大叔改为吃水果、坚果替代,既满足了口感,又减少了负担。

从医学角度来看,他所做的这些改变,都是在帮助稳定并逆转斑块的进程。

特别是饮食结构的调整与有氧运动的结合,能有效降低低密度脂蛋白胆固醇,这是形成斑块的“原材料”。规律作息和情绪管理,又能让斑块表面形成一层“保护膜”,减少破裂风险。

很多人误以为血管斑块一旦长出就只能靠药物,其实不然。早期的稳定性斑块,通过科学的生活干预,是有机会“软化”甚至“缩小”的。

真正的难点不是方法,而是坚持。斑块是日积月累形成的,想要它“让步”,也得用时间去博弈。

这类健康问题并不罕见,但常常被我们忽略。血管不像皮肤,出了问题不会马上“喊疼”,但一旦出事,往往就是大事。我们不能等到身体给出“警告”才后悔莫及。

现在开始,哪怕每天只改变一点点,在未来的某一天,你也可能成为“斑块退缩”的幸运者。

血管健康,不靠神药,不靠偏方,靠的是一套日常生活里的“慢功夫”。李大叔的变化,并非奇迹,而是每一个愿意自律的人都可以做到的结果。

参考文献:

[1]张春丽,李健,周琳.颈动脉粥样硬化斑块与心脑血管事件的相关性研究[J].中华老年心脑血管病杂志,2024,26(05):521-525.

[2]刘晓燕,王建峰,陈东.动脉粥样硬化的生活方式干预研究进展[J].中国实用内科杂志,2023,43(08):654-658.

[3]赵明,吴晓军.常见心血管危险因素与斑块稳定性的关系[J].临床心血管病杂志,2024,40(03):234-238.

声明:本文内容均是根据权威医学资料结合个人观点撰写的原创内容,为了方便大家阅读理解,部分故事情节存在虚构成分,意在科普健康知识,如有身体不适请线下就医。

盛达优配app-东莞股票配资平台-炒股配资之家-炒股配资基础知识提示:文章来自网络,不代表本站观点。